segunda-feira, junho 27, 2022

Flauta de Luz, nº9. A minha colaboração num número de excelente qualidade

«História da Menina Perdida», Vol.IV, Elena Ferrante

«Eram anos complicados. A ordem do mundo em que nós crescêramos estava a dissolver-se. As velhas competências devidas a um longo estudo e à ciência da linha política certa pareciam, de repente, um modo insensato de passar o tempo. Anárquico, marxista, gramsciano, comunista, leninista, trotsquista, maoista, operaísta, estavam rapidamente a tornar-se rótulos retrógrados, ou pior, um estigma de brutalidade. A exploração do homem pelo homem e a lógica do lucro máximo, que antes eram consideradas uma abominação. tinham voltado a ser, por toda a parte, as bases da liberdade e da democracia.»(pág.376).

E entretanto, toda a gente ia parar à prisão, cujas portas se abriam à repressão brutal e à discricionariedade da polícia e da «justiça». Bastava ser amigo de um «terrorista» e passava dois anos na cadeia para averiguações: Nadia, a «filha-família» de intelectuais de renome de Itália e florentinos (nos dois sentidos) e que tinha entrado nas Brigadas Vermelhas, cujo pai influente tinha sido apanhado também ele pelas teias da corrupção, denuncia Pasqualle das BV por crimes que fez e que não fez, a troco de uma redução substancial da pena. A partir daí lista nomes já por vingança, por invejas ou para pagar uma afronta. Denuncia outros amigos como Enzo e Antonio Pannucci que nada tinham a ver com as BV ou a Prima Línea. Os irmãos camorristas Sollara são mortos em frente à Catedral sem que ninguém visse quem foi e embora tenham dito que não tinham passa-montanhas, a heroína corroía os jardins de Nápoles, a filha de Lila foi raptada pelos Solara e passados anos nada se sabia dela, a carreira literária de Lenú tem outro alento e a vida continua, violenta, brutal, tanto no ódio, como no amor. No fim Elena Ferrante dá-nos conta da metáfora que liga a Praça Carbonaria de Nápoles com toda a Itália. No meio do lixo, de animais mortos de cadáveres insepultos, de legumes podres, lutam jovens até à morte e pela navalha e pela honra. Morre-se um pouco sem saber o porquê.

Nada disto, todavia, me tenta saber quem é de facto Elena Ferrante. Não a procuro na net. Não me interessa nada. Que é uma boa escritora, é-o sem dúvida.

«A Eliminação», de Rithy Panh ou a utopia sangrenta dos khmers vermelhos

domingo, junho 19, 2022

«A Possibilidade de uma ilha», de Michel Houellebecq

terça-feira, junho 14, 2022

«História de quem vai e de quem fica», Elena Ferrante, vol.III

Jornal Mapa 34. Ilustrações a preto e branco.

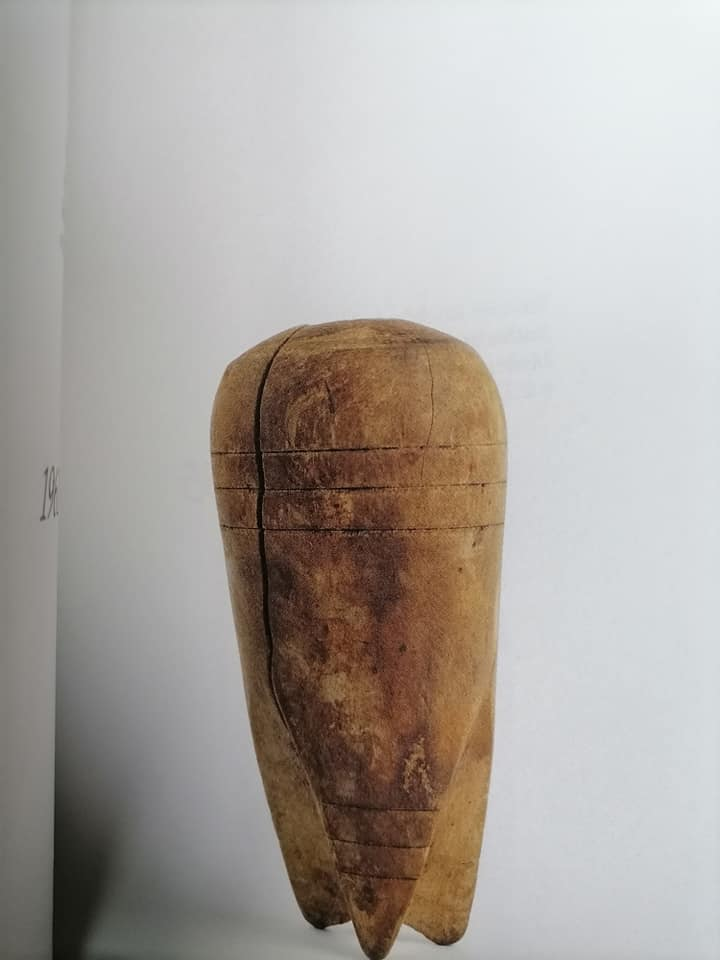

Ilustrações para Jornal Mapa 34. Junho de 2022

«Rachador», de Hélder Folgado, com posfácio de António Barros.