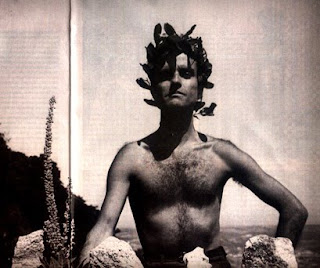

«Ó Portugal, se fosses só três sílabas/linda vista para o

mar…». Alexandre O’Neill. Este homem, este poeta, desnudado das palavras a quem

atribuía o epíteto de «animais doentes» pela constante tentativa de as tornarem

«bonitinhas», tinha o condão da cumplicidade com o leitor. Mesmo quem nunca o

leu repete-lhe os estribilhos ou versos com que denunciou este país feito de

pessoas importantes, lídimas corredoras de carreiras assentes no «respeitinho»

e em «deuses e deusecos» omnipresentes e servis: «País engravatado todo o ano/e

a assoar-se na gravata por engano». Estou a falar da expressão «vidinha» com

que nos abanou as consciências monótonas de um país alienado e anestesiado «A

poesia é vida? Pois claro!/Conforme a vida que se tem o verbo vem/ - e se a

vida é vidinha, já não há poesia/ que resista». Alexandre O’Neill tinha

ascendência irlandesa de um foragido do século XVIII, sabe-se lá de quê, e que

veio desgraçadamente aportar a Lisboa. Portanto, O’Neill lisboeta, crítico do

provincianismo capital, de «ombro na ombreira» como quem espera, um dia

qualquer, sair da sombra da porta, dar o ombro aos outros e criar a vida

poética verdadeiramente livre «Quando tudo escombro/ ainda todos seremos/ombro

na ombreira» e que o levou a excessos em que, disse, «fez do corpo uma alavanca

para o mundo, sem pensar no futuro». Inventou a vida, ultrapassou o quotidiano

repressivo, amou intempestivo, morreu novo. Cá o temos, a alavanca da escrita

que o levou a fundar o Grupo Surrealista de Lisboa em 1947. Saiu de lá logo no

ano seguinte porque António Pedro, ministro salazarista sabidão, expôs os

surrealistas num salão não sem antes aceitar o lápis azul da Censura. O’Neill,

parte para outra, e, nos Cadernos Surrealistas, edita Ampola Miraculosa. Tem a sua Nadja, o seu amor louco com Nora

Mitrani, surrealista francesa. A polícia política e a família impendem-no de se

lhe juntar em Paris. Não mais a vê. Acede, cuidadoso, aos neorrealistas,

cansado do convívio com «fantasmas», sem que se lhe conheça militância ativa.

Traduz Ubu de Jarry, Brecht. Escreve nos jornais. Colabora em teatro e cinema. Encontra

em Tolentino, Cesário Verde, Pascoaes (que chegou a conhecer escrevendo-lhe uma

«Recordação Precipitada»), Álvaro de Campos, uma influência a que não foge,

como aceita a fórmula para si próprio de um «grande poeta menor». À questão que

lhe é colocada em 1962 de qual seria o seu defeito ele responde: «sentir o

desencanto». Para um poeta perder o encanto do mundo é perder igualmente o dom

das palavras e da vida. Não o perdeu. Portugal para ele continuou a sua Feira Cabisbaixa de 1965: «…Feira

cabisbaixa, meu remorso,/ meu remorso de todos nós».

António Luís Catarino 30/09/2017