quarta-feira, maio 25, 2022

«A Força da Não-Violência», de Judith Butler

Jornal Mapa, nº 34

Cá está mais um Jornal MAPA – edição 34 (Maio-Julho 2022)!

No meio da tempestade perfeita, potenciada pela espiral de destruição da guerra na Ucrânia, a edição #34 (Maio-Julho) do Jornal MAPA, reflecte inevitavelmente sobre a barbárie da guerra e a militarização das nossas vidas, essa normalidade do «medo permanente» que recusamos. Nestes tempos é cada vez mais importante que falemos do mundo rural e do sistema agro-alimentar que nos toca a todos/as – aqui numa conversa com a revista espanhola Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas; como que mantenhamos sempre em destaque as lutas contra a mineração, desta feita num artigo sobre os truques de ilusionismo levada a cabo pelas companhias mineiras na região do Barroso; ou que anunciemos outras não menos importantes Lutas pelo Território como a do recente movimento Idanha Viva contra o projecto do IC31. Porque importa que sejamos espaço para outras memórias e narrativas, a história da Livraria Utopia, no Porto, inaugura a primeira de várias peças onde tentaremos trazer à superfície as histórias e estórias de Abril ligadas à espontaneidade e auto-organização. E continuamos a ser veículo de cartas vindas directamente das prisões, para que se possa ler aqueles/as que nunca tem direito à voz. Outros apontamentos e crónicas levam-nos aos despejos de dezenas de casas ocupadas por todo o país, à ciganofobia, assim como a falar do desporto popular lisboeta d’ O Relâmpago; ou do festival Periferias, cinema combativo entre Marvão e Valência de Alcântara. E outros temas mais há para descobrirem.

O apelo a que se façam assinantes é cada vez mais urgente. Os custos de impressão dispararam e parecem não ter fim. O vosso apoio é a única ferramenta que dispomos para manter em marcha este projecto que celebra uma década de informação crítica em papel. Vai à página de assinaturas e recebe o jornal em casa de 3 em 3 meses.

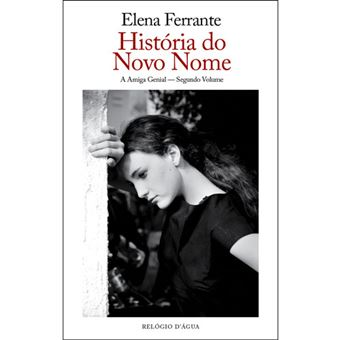

«A História do Novo Nome», de Elena Ferrante, vol.II

quarta-feira, maio 11, 2022

«Pedro Páramo», de Juan Rulfo

«Kitsch», de Fritz Karpfen