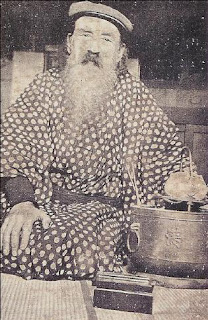

Ke-tôjin, na língua

japonesa, quer dizer «o selvagem barbudo». Wenceslau de Moraes foi escritor,

poeta, militar da marinha portuguesa, cônsul em Kobe e professor do Liceu de

Macau. Nasceu em 1854 e faleceu em Tokushima, em 1929. Creio que o epíteto de

selvagem barbudo, embora por vezes andasse andrajoso pelas ruas, não era só um

carinho japonês a Wenceslau de Moraes. Era assim que os orientais viam os

portugueses. Diziam os japoneses, em testemunhos da época, que comíamos com as

mãos, não nos lavávamos e só falávamos em ouro. «Mas não eram má gente!»,

diziam. Este desprezo não cabe em Wenceslau de Moraes quando se exilou,

voluntariamente, primeiro na China, onde casa com Vong-Io-Chan de quem tem dois

filhos e depois em Tokushima, no Japão. Não volta a Portugal. Poeta simbolista

e decadentista, olha para o ocidente despido já de espiritualidade e de valores

éticos, com o desdém de um poeta que procura, no exótico, a sua fuga. Ama e vê

morrer duas mulheres que o marcaram no Japão: Ó-Yoné e Ko-Haru a quem dedica um

livro belíssimo. Quanto ao seu exotismo assumido devemos ter cuidado com o seu

significado nas palavras de Moraes: defende que se devem amar todos os bichos

(e ele tinha-os no seu «casebre», como ele chama à sua casa) e as coisas, todas

as coisas, mas não é budista. Escreve: «O amoroso do exotismo, geralmente um

intelectual, (…), é também geralmente um esteta, conseguintemente um místico,

um apaixonado da cor, do perfume, do som, de tudo o que é beleza e arte.»

Todavia, entendendo que as religiões caducam, ele define-se como um religioso

para além das religiões. Entre os exóticos realça Lafcadio Hearn e Pierre Loti

com uma real admiração pelo primeiro. Quanto a Loti pensa que este nunca

compreendeu o Oriente porque hiperativo, ao contrário de Goncourt que o

percebeu melhor, mesmo sem ter saído do seu quarto, ironiza. Sendo a sua

religião a de esteta, encontra na saudade

(como é que a nossa saudade poderia

desaparecer?) o que chama uma estética retrospetiva da paixão do belo. Um homem

que se vestia de kimono japonês, que

detestou a abordagem ocidental e particularmente a portuguesa do século XVII ao

Oriente, criticando e desculpando a rudeza e atrevimento do aventureiro Fernão

Mendes Pinto, resgata-nos, a nós ocidentais, e nos seus escritos, desse mundo

feito de violência e perfídia. Deixa-nos um provérbio japonês para que as

nações o pensem: «Jigoku no sato mo kané shidai» (até as sentenças do inferno

não passam de negócio de dinheiro!). Como ele diz em «O Exotismo Japonez»: «… E

fugi, e voei, e fui deixando farrapos de alma (…) por todo esse mundo exótico

fora, - pelo oceano imenso – águas é céu. (…) Cheguei ao Japão. Amei-o em

transportes de delírio, bebi-o como se bebe um néctar.»

António Luís Catarino 6/11/2017